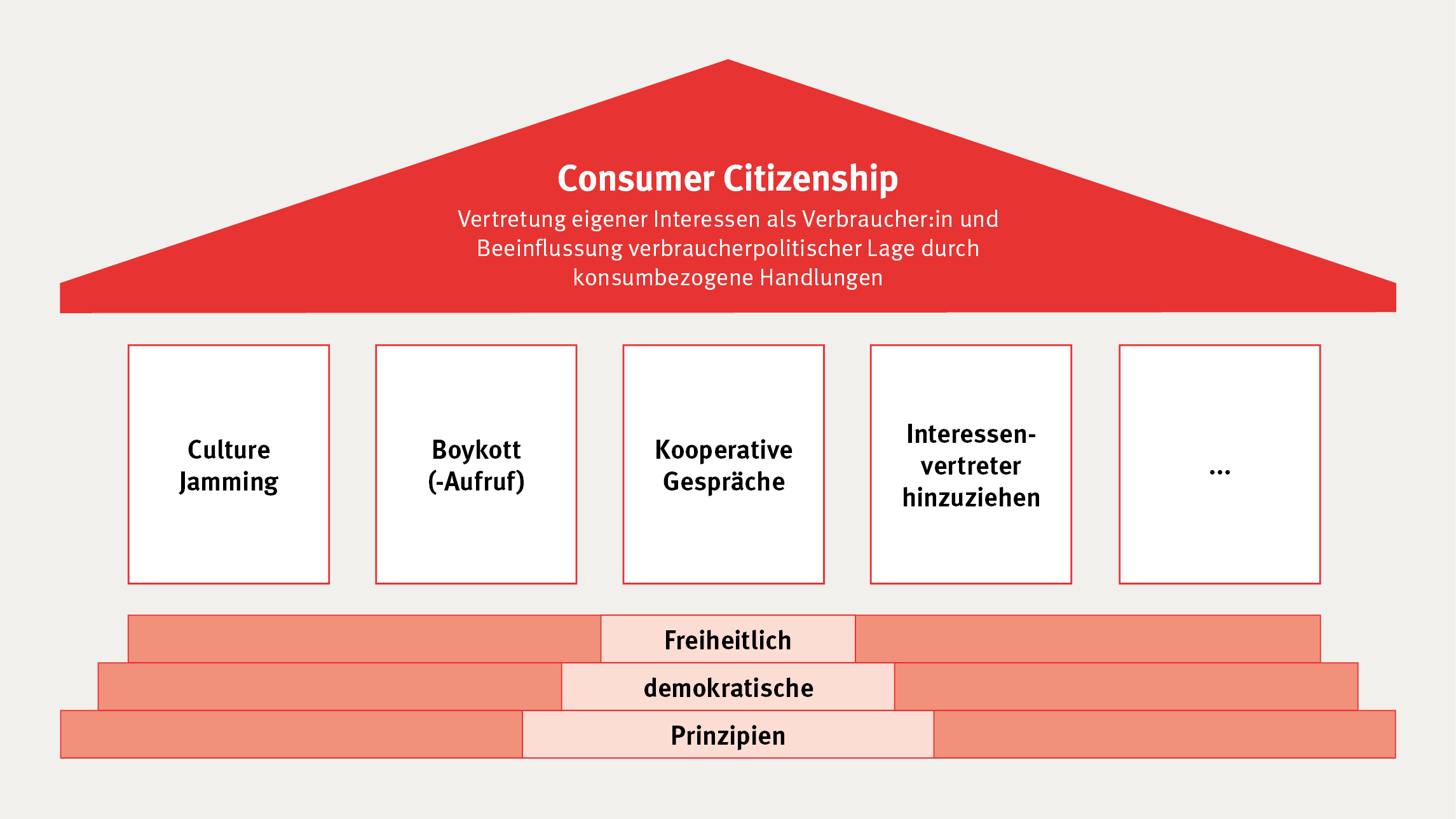

Aktionen im Sinne der Consumer Citizenship können entweder die Politik oder ein oder mehrere Unternehmen adressieren. Die Aktionen haben dabei zum Ziel, dass sich etwas an der Konsumumgebung, also am Verhalten von Unternehmen oder den gesetzlichen Rahmenbedingungen, ändert. Deshalb spricht man bei solchen Aktionen auch von politischem Konsum bzw. konsumbezogenen Handlungen. Diese Handlungen werden in zwei unterschiedliche Arten eingeteilt: Solche, die direkt etwas mit Kaufen zu tun haben und solche, die nur indirekt damit verbunden sind.

Die Aktionsart, die direkt in Verbindung mit Kaufen steht, ist der Boykott. Unter Boykott versteht man, dass bestimmte Produkte oder auch verschiedene Produkte einer bestimmten Marke oder eines Unternehmens nicht mehr gekauft werden. Mit einem Boykott soll eine Veränderung des Unternehmensverhaltens erreicht werden.

Die zweite Aktionsart bezieht sich indirekt auf Kaufen und Konsum. Manche der zu dieser Art zählenden Aktionen sind konfrontativ und manche sind kooperativ.

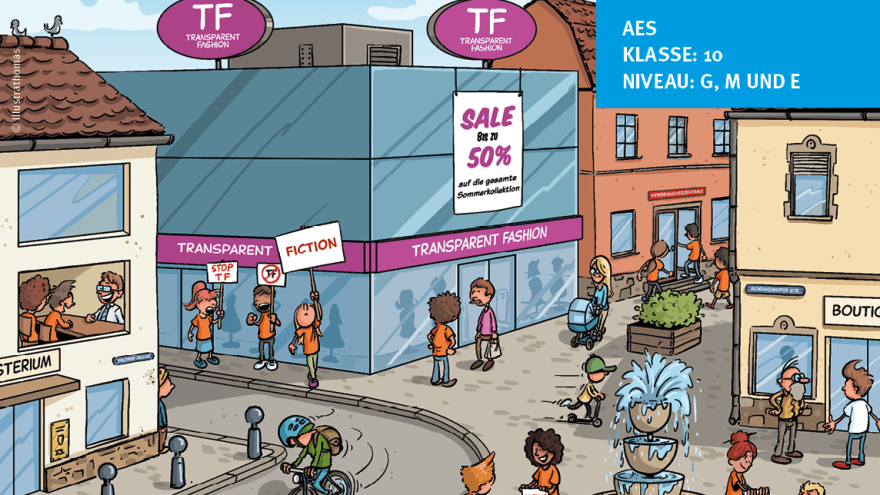

Konfrontativ ist eine Aktion, wenn mit ihr etwa das Unternehmen, dessen Verhalten geändert werden soll, kritisiert oder verballhornt wird. Wenn zum Beispiel der Name oder das Logo eines Unternehmens verfremdet und damit satirisch aufs Korn genommen wird, handelt es sich um eine konfrontative Aktion. Dieses Verfremden von Markennamen oder Logos nennt man Culture Jamming. Kooperativ ist eine Aktion, wenn versucht wird, gemeinsam mit Unternehmen oder Politiker:innen die Konsumumgebung im Interesse der Verbraucher:innen zu verändern. So zählen etwa Gespräche mit Unternehmen oder Politiker:innen zu den kooperativen Aktionen.

Eine weitere Handlungsmöglichkeit, die nur indirekt etwas mit Kaufen zu tun hat, ist, sich an eine Organisation zu wenden, die sich für die Interessen der Verbraucher:innen einsetzt. Ziel dabei ist es, die Organisation als Fürsprecherin gegenüber Unternehmen und Politik zu gewinnen. Beispielsweise setzen sich die Verbraucherzentralen für Verbraucherinteressen ein. Das machen sie beispielsweise, indem sie rechtlich gegen Unternehmen vorgehen, die Verbraucherrechte nicht beachten. Außerdem versuchen sie durch Gespräche mit Politiker:innen diese davon zu überzeugen, sich für Anliegen der Verbraucher:innen einzusetzen.

Die möglichen Handlungsoptionen für Verbraucher:innen sind also vielfältig: Sie können Unternehmen und Politik mit Interessen konfrontieren oder auf Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis ausgerichtet sein. Außerdem müssen sie nicht unbedingt etwas mit Kaufen an sich zu tun haben, sondern können auch auf andere Weise unsere Interessen zum Ausdruck bringen. Solange diese Handlungen im Kontext unseres Verbraucherdaseins stehen, wird von Consumer Citizenship gesprochen.

Um Consumer Citizenship handelt es sich jedoch nicht, wenn der Impuls zum „politischen Konsum“ etwa von Unternehmen ausgeht. Unternehmen stellen gerne in ihrer Werbung den Konsum ihrer Waren als Teil der Lösung eines politischen Problems dar. Hier nutzen sie aber nur das Instrumentarium der Consumer Citizenship, um sich ein politisches „Trendthema“ zur eigenen Absatzförderung zunutze zu machen. Ein Beispiel hierfür sind Unternehmen, die damit werben, dass der Erwerb ihrer Produkte zur Nachhaltigkeit (grüne Geldanlagen) beiträgt.

Von Consumer Citizenship wird aber vor allem dann gesprochen, wenn sie auf selbstbestimmter Ausübung beruht und der Förderung freiheitlich-demokratischer Prinzipien dient. Das ist deshalb wichtig zu erwähnen, da das Instrument politischen Konsums auch zur Ausweitung von Diskriminierung, Rassismus und Exklusion missbraucht werden kann und wird. Das Instrument kann also auch undemokratisch, diskriminierend und rassistisch daherkommen, wie etwa beim Boykott jüdischer Geschäfte im Nationalsozialismus.

Consumer Citizenship ist gelebte Demokratie und unverzichtbar für eine repräsentative Demokratie, die vielfältig, lebendig, gerecht und partizipativ ist.

Literatur

Kneip, V. (2010): Consumer Citizenship und Corporate Citizenship : Bürgerschaft als politische Dimension des Marktes. Baden-Baden: Nomos, S. 59–66.

Kneip, V.; Niesyto, J. (2015): Politischer Konsum und Kampagnenpolitik als nationalstaatliche Steuerungsinstrumente - Das Beispiel der Kampagne Echt gerecht. Clever kaufen. In: Baringhorst, S.; Kneip, V.; März, A.; Niesyto, J.(Hrsg.): Politik mit dem Einkaufswagen - . Bielefeld: transcript Verlag, S. 155–175, Online verfügbar unter: [Link] zuletzt aufgerufen 26.09.2023.

Stolle, D.; Huissoud, L. (2019): Undemocratic Political Consumerism. In: Boström, M.; Micheletti, M.; Oostervee, P. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Political Consumerism, Oxford: University Press. S. 625–641.

Witterhold, K. (2017): Politische Konsumentinnen im Social Web. Bielefeld. Transcript Verlag, S. 308–309.

Witterhold, K. (2019): Konsum als Politische Praxis - Transformation des Alltags als Herausforderung und Chance. In: Haushalt in Bildung & Forschung, Heft 2, S. 3–16.