Für jede Wohnsituation sollten Sie ein passendes Lüftungskonzept planen, insbesondere nach einer energetischen Sanierung – egal, ob mit oder ohne Lüftungsanlage. Hier erfahren Sie, was Sie beachten sollten.

Frische Luft im Haus oder in der Wohnung: Welche Lüftungsarten gibt es?

Die Verbraucherzentralen raten, ausreichend für „frische Luft“ zu sorgen und richtig zu heizen, um für ein gesundes Raumklima zu sorgen. "Abgestandene" oder unangenehm riechende Raumluft, hohe Luftfeuchtigkeit, Innenraumschadstoffe und Viren – es gibt gute Gründe regelmäßig zu lüften. Das geht in vielen Fällen über die sogenannte "freie Lüftung". Gemeint ist damit der Luftaustausch, der durch Wind und Temperaturunterschiede verursacht wird. Zum Beispiel, wenn Sie die Fenster öffnen (Fensterlüftung) oder durch einen Luftzug über undichte Stellen an Bauteilen wie an Tür- und Fensterspalten (Fugenlüftung).

Neue Energiespargebäude werden möglichst luftdicht gebaut, um keine Heizenergie zu verschwenden. Dies gilt auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden. Wenn die Bewohner:innen tagsüber nicht Zuhause sind, wird es schwer, mehrfach zu lüften und damit den Mindestluftwechsel für eine gute Luftqualität sicherzustellen. Die klassische Fensterlüftung reicht häufig nicht mehr aus.

Was ist ein Lüftungskonzept und für wen ist es erforderlich?

Die Verbraucherzentralen raten, mit einem Lüftungskonzept im Vorfeld zu klären, welche Form der Lüftung am besten geeignet ist, um in einem Neubau oder nach einer Sanierung ein gesundes Wohnklima zu erreichen oder zu erhalten sowie Bauschäden zu vermeiden.

Bauliche Verbesserungen der Gebäudehülle verhindern Wärmeverluste durch unkontrollierte Fugenlüftung. Hier kann es sein, dass Sie Ihre bisherigen Lüftungsgewohnheiten verändern müssen, um die gewünschte Raumluftqualität zu erreichen. Für Neubauten und sanierte Altbauten ist ein Lüftungskonzept erforderlich. Das gilt für alle Sanierungen, bei denen mehr als ein Drittel der Fensterfläche erneuert wird und für sanierte Einfamilienhäuser und Dachgeschosswohnungen, wenn das Dach saniert wird. Das Lüftungskonzept soll darüber informieren, welche technischen Lüftungsmöglichkeiten geeignet sind, um die gewünschte Luftqualität zu erreichen. Auch wenn die Sanierungsmaßnahmen nur gering ausfallen, kann ein Lüftungskonzept sinnvoll sein.

Die DIN-Norm 19466 (Lüftung von Wohnungen, 2019-12) gilt für die freie und durch Ventilatoren gestützte Lüftung von Wohnungen. Sie regelt, wie der nutzungsunabhängige Luftwechsel zum Feuchteschutz sichergestellt werden kann.

Mit dem darin geforderten Lüftungskonzept können Sie nachweisen, ob für die gesamte Wohnung eine Mindestlüftung vorhanden ist. Das heißt zum Beispiel, ob die noch vorhandenen Undichtheiten in der Gebäudehülle ausreichend vor Feuchte und Schimmel schützen, auch wenn Sie tagsüber nicht zu Hause oder länger im Urlaub sind und keine Fenster öffnen können. Ist das nicht der Fall, werden lüftungstechnische Maßnahmen vorgeschlagen. Das können neben der manuellen Fensterlüftung auch technische Lösungen sein, die, unabhängig vom eigenen Nutzungsverhalten, die Raumluftqualität verbessern:

- Lüftungselemente im Fensterrahmen,

- Durchlässe in der Außenwand sowie

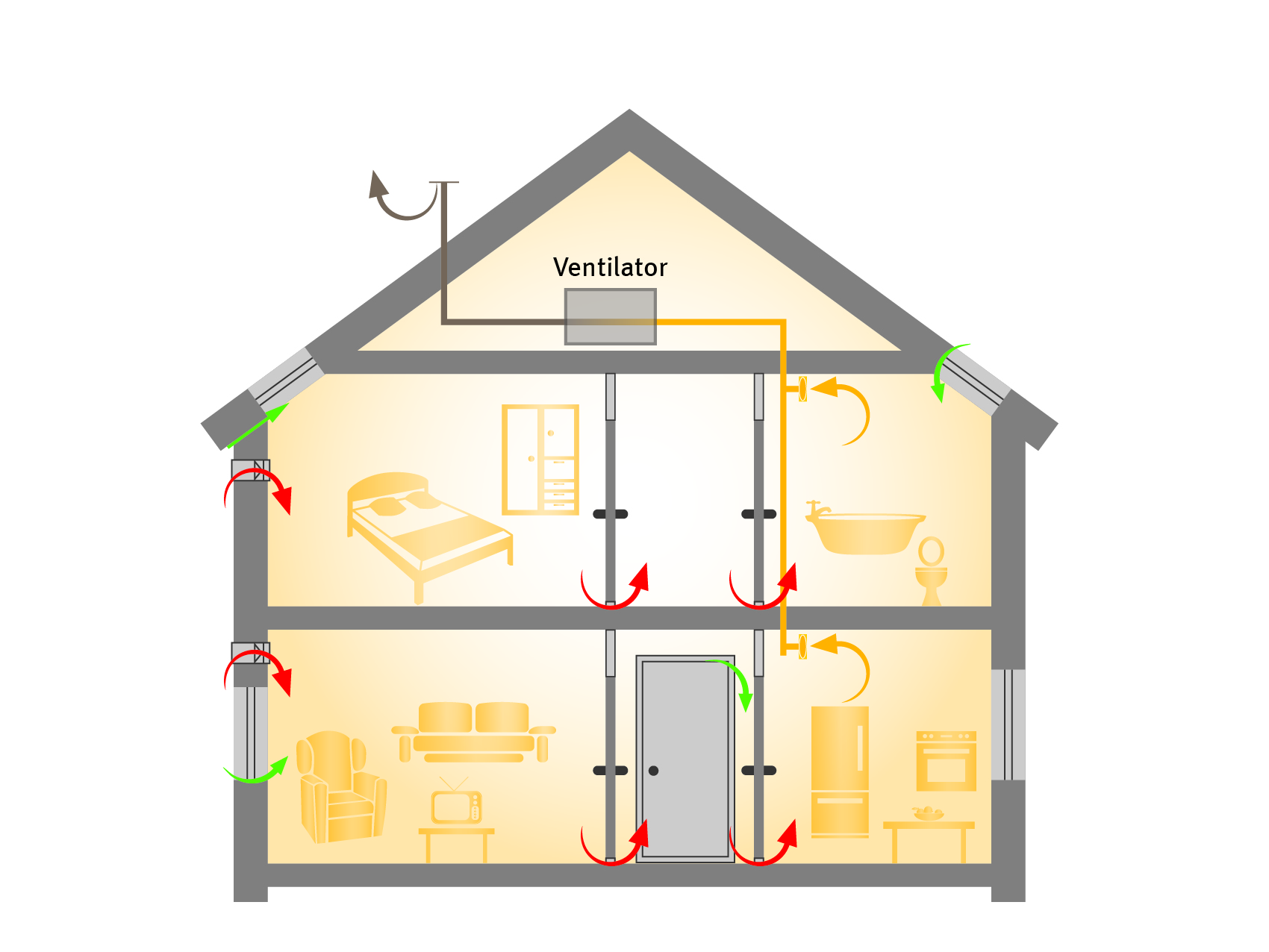

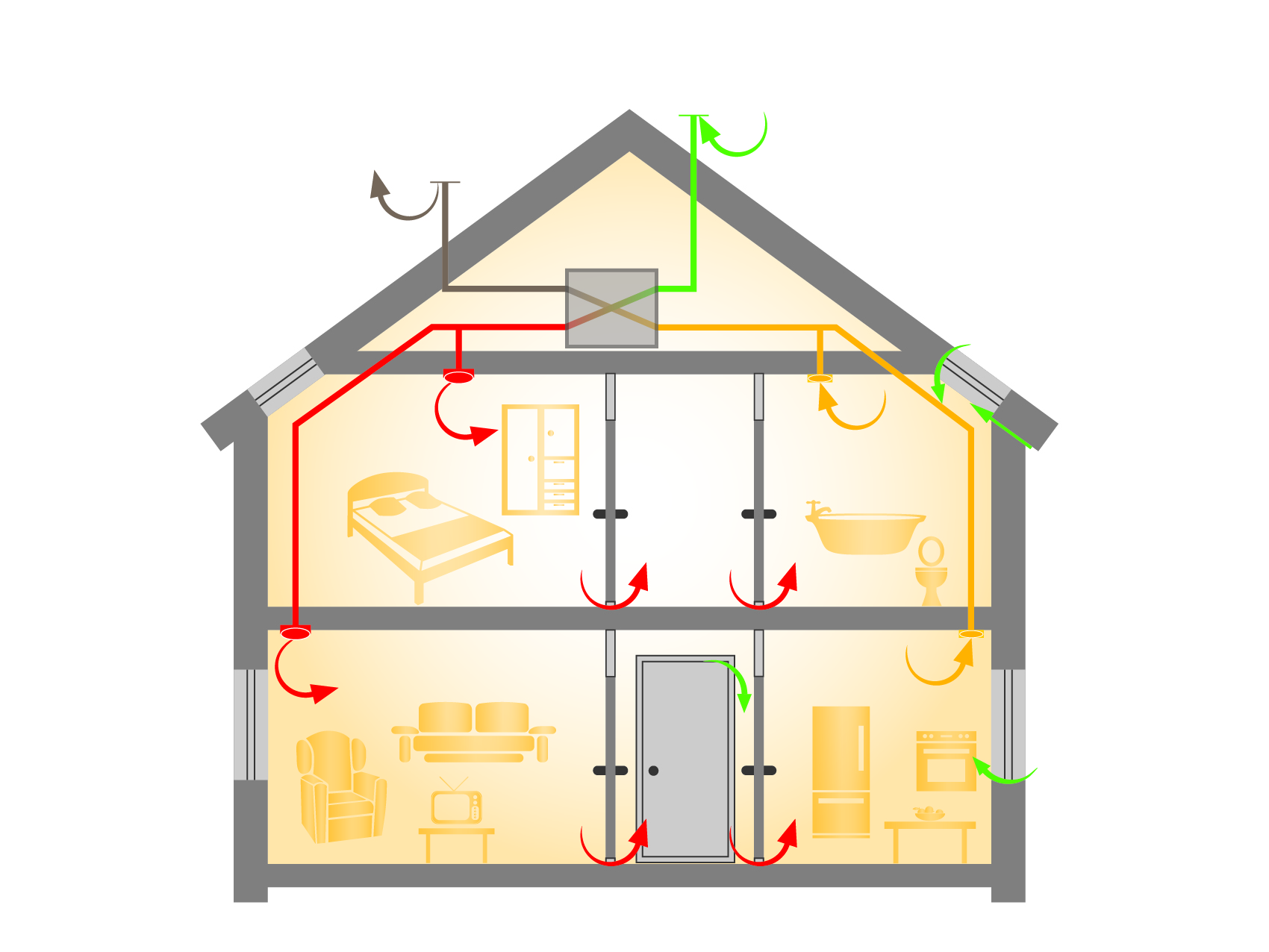

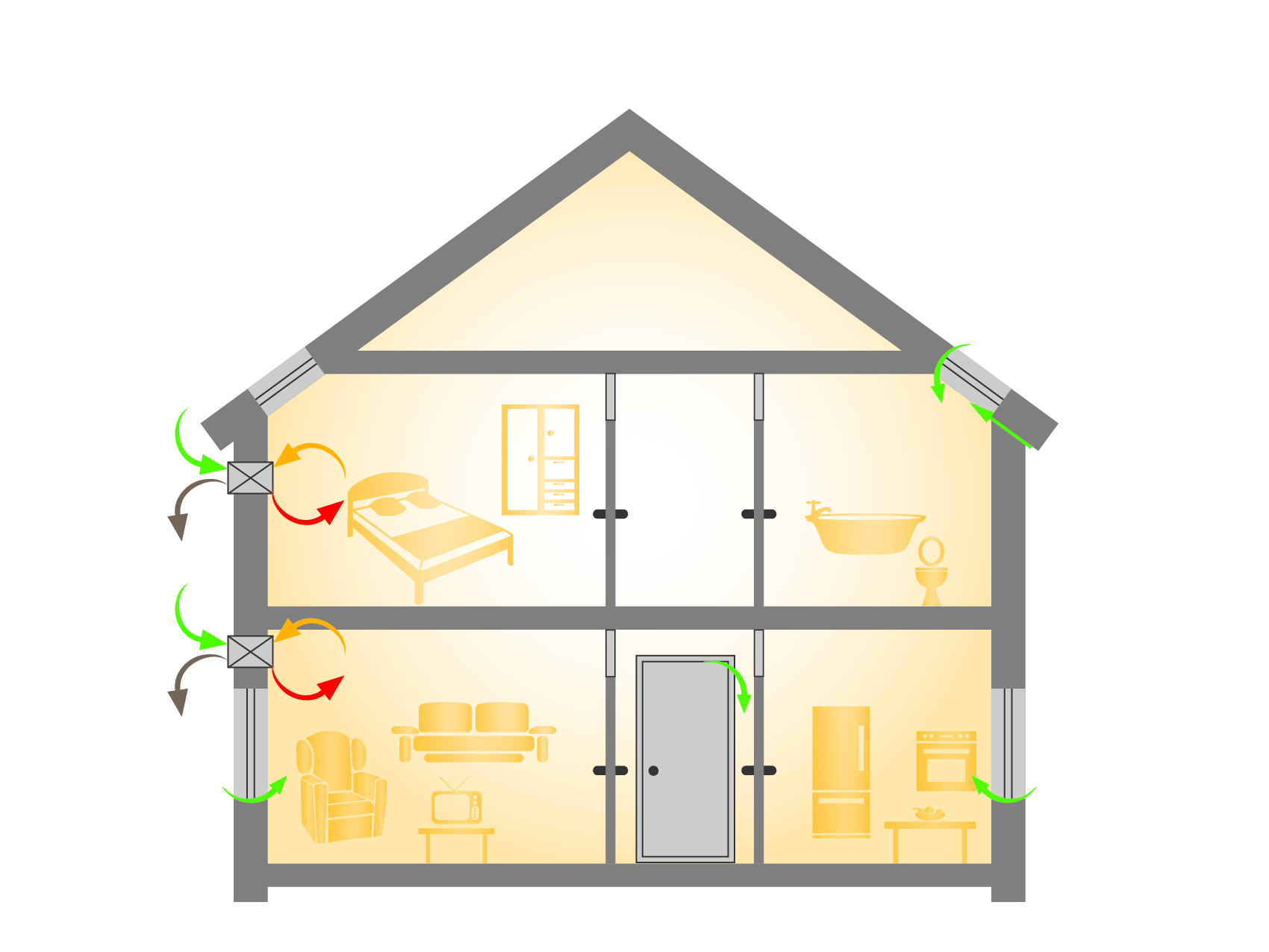

- Ventilator-gestützte zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen

Haben Sie in Ihrer Wohnung fensterlose Räume wie Bad oder WC, gelten hier die Anforderungen nach DIN 18017-3 (Entlüftung von innenliegenden Räumen, 2020-05)

Je nach Nutzung und Belegung der Wohnung können Sie weitergehende Lüftungsstufen mit den Eigentümer:innen vereinbaren, die das Wohlbefinden und den Bautenschutz steigern. Die Norm unterscheidet folgende Lüftungsstufen:

- Lüftung zum Feuchteschutz

Eine notwendige Grundlüftung soll sicherstellen, dass es bei längerer Abwesenheit und Leerstand nicht zu Feuchteschäden kommt. Wie Sie lüften sollten, hängt ab von der Wohnfläche, dem Wärmeschutzstandard des Gebäudes, der Belegung der Wohneinheit und der Lage im Gebäude. Das geschieht zum Beispiel durch einen Querluftzug über undichte Fensterfugen. Das nennt man "freie Lüftung". - Reduzierte Lüftung

Mit einem Luftaustausch, der über die Grundlüftung hinausgeht, können Sie dafür sorgen, dass Schadstoffe und CO2 aus der Raumluft abgeführt und der Feuchteschutz gewährleistet ist. Dies funktioniert auch, wenn Sie länger abwesend sind. Eine geeignete technische Unterstützung der Querlüftung sind zum Beispiel Außenluftdurchlässe an allen Außenwänden oder Fenstern in Verbindung mit einem Abluftschacht. - Nennlüftung

Zusätzlich zur normalen Fensterlüftung können Sie dafür zum Beispiel dezentrale oder zentrale Ventilatoren nutzen. Damit stellen Sie die Abfuhr von Schadstoffen und CO2 sicher. Das wiederum trägt zu einem hygienischen Mindeststandard sowie zum Schutz vor Bauschäden bei. - Intensivlüftung

Zeitweise hohe Schadstoffanteile oder Feuchtigkeiten in der Raumluft sollen auf diese Weise sicher abgeführt werden, zusätzlich zur normalen aktiven Fensterlüftung. Das ist erforderlich, wenn viele Personen anwesend sind oder Sie kochen und waschen.